臨床工学科の紹介

臨床工学技士とは

近代医療において医療機器は不可欠であり、それらが安全かつ的確に運用されるためには、既存の医療資格では対応しきれない高い専門性と工学的知識が必要となります。そのため、医療機器に精通した工学領域を中心とした、医療職を求める社会的要求が高まってきました。

この様な背景から、“医療機器の専門家”として1987年(昭和62年)、医師の指示のもとに「生命維持管理装置*1」の操作および保守点検を行うことを業務とする医療国家資格である『臨床工学技士』が生まれました。

臨床工学科の主な業務

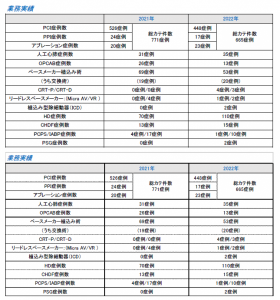

心臓カテーテル検査室

| 心臓カテーテル検査室では、ポリグラフ装置(体表面心電図および心内電位の記録、心腔内圧記録、弁口面積計算などが出来る装置)やIVUS*2の操作、当院の心カテデータベースの入力などを行っています。必要時には、体外式心臓ペースメーカーの操作や、補助循環装置(PCPS*3、IABP*4)の操作および管理を行っています。 |  |

人工心肺業務

心臓血管外科の手術を行う際には患者の心臓を止めて手術を行います。その際に心臓と肺の機能を代行する装置が人工心肺装置です。この装置を臨床工学技士が操作することで、全身の循環管理を行います。当院では体外循環技術認定士を2名が取得しており安全に配慮し、医師・看護師と連携を取りながら手術が円滑に進むよう業務に努めています。

- 人工心肺装置 HASⅡ

不整脈デバイス業務

ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)、心臓再同期療法(CRT)植込み時の立会い、植込み後のフォローアップ(ペースメーカー外来、遠隔モニタリングでのフォローアップ)を行っています。また植込み履歴やフォローアップデータの管理等も行っています

人工呼吸器・麻酔器

院内人工呼吸器の保守管理をしています。当院では緊急時に備え、使用後に使用後点検および使用前点検を行い、いつでもすぐ使用できるようにしています。また、人工呼吸器を使用しているときは、ほぼ毎日使用中点検を行い、正常に動作しているか確認を行っています。麻酔器に関しては、いつでも使用できるように使用後および使用前点検を行っています。

- 人工呼吸器 サーボS、サーボiV60(NPPV用)、KV1+1(簡易型)

- 麻酔器 GE麻酔器 Aespire7900、Carestation620S

ペースメーカー業務

ペースメーカー植込み時の立会いや、植込み後のフォローアップ(ペースメーカー外来でのフォローアップ)を行っています。また、植込み履歴やフォローアップデータの管理等も行っています。

血液浄化療法

急性腎不全や急性肝不全、全身炎症性症候群などの血液浄化が必要な場合には、医師の指示のもとに血液浄化療法の施行・操作・管理を行います。

睡眠ポリグラフ検査(PSG)

2022年度より睡眠ポリグラフ検査の解析業務を開始しました。

手術室業務

手術室では人工心肺業務の他に機器管理・点検・セッティング・操作を行っています。脳腫瘍の手術の際にはナビゲーションシステムに操作も行っています。

ME機器の保守点検

院内で使用している輸液ポンプ、シリンジポンプ、除細動器、上記医療機器の保守点検、可能な場合には修理を行い、ハード面でも安全で安心できる医療を提供できるよう努めています。

*1生命維持管理装置

人間が生きていく上で必要不可欠な「呼吸」「循環」「代謝」の機能を代行、または補助することを目的とした装置をいう。

例)人工呼吸器、人工心肺、人工腎臓(血液透析)など